BIOGRAPHY

はじめまして。

長谷川智(はせがわ さと)です。

当Webサイトをご訪問いただき、誠にありがとうございます。

このページでは、私のプロフィールや活動に込めた想いをご紹介します。

プロフィール

1999年、兵庫生まれ

高松市立龍雲中学校で剣道を始める

香川県高松高等学校普通科卒業

筑波大学芸術専門学群書コース卒業

筑波大学大学院にて修士(芸術学)取得

現在 筑波大学大学院博士後期課程在籍

筑波大学体育会剣道部マネージャー所属

書道塾講師、中高教員(国語・書道)経験有り

刻字(木の板に書を刻す書道の分野)作家として活動し、

日本刻字展毎日新聞社賞、国際刻字藝術展特選受賞歴有り

大学での勉強・研究制作活動を通して培われた確かな審美眼と、

広い視点で書を見てきたからこその書の引き出しの多さが強みです

自己紹介

私はこの春筑波大学芸術専門学群を卒業し、同大学大学院にて引き続き書に関する勉強を続けています。書を学ぶ立場にいる私は、「書道家」あるいは「書家」とはまた違う立ち位置のような気がします。

剣道部のマネージャーをしていたご縁で、剣道に関わる書制作をさせていただくようになりました。書を学ぶ立場にいる私だからこそ、一人一人に適した書を提供できると考えています。

私だからこそ提供できる書は、幅広い古典を取り入れた書です。

現代では、革新的で自由な書を目にすることが多くなりました。もちろん、剣道に用いられる書にも、新たな書風のものをよくお見かけします。しかし、私は新しさではなく、先人、つまり古典に拠った書を取り入れていきたいと考えています。武道においても芸術においても「守破離」が重んじられています。武道・芸術どちらにおいても学びから離れすぎてはならない、そのような気がしませんか。

古典を取り入れることで、使い手の好みに柔軟に対応できると考えています。

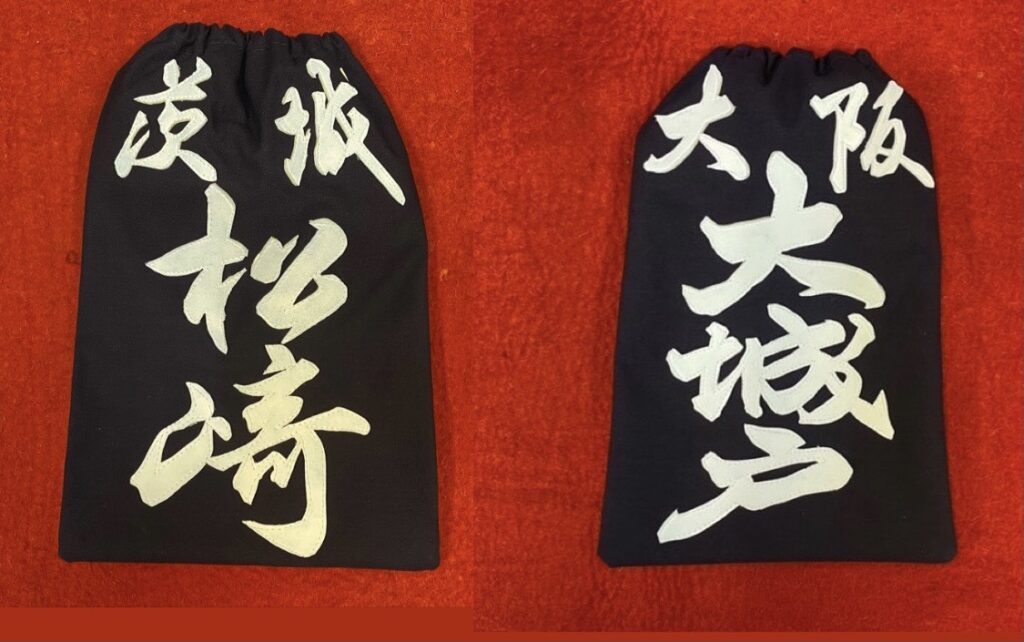

例えば、松﨑賢士郎先輩の垂名札は藤原行成筆とされている古典を、大城戸知先生の垂名札は王鐸の古典を参考にしています。同じ行書でも雰囲気が異なるように思えます。人それぞれの剣道があるように、各人が好む書も異なります。使い手の選択肢を広げ、私は「長谷川智の書」を提供するのではなく、「使い手にふさわしい書」を提案する立場にありたいと考えています。

特に垂名札というものは、剣道家の立ち姿を担う一角ですから、その書に使い手が納得していただけるまで書き込みたいと考えています。私はお高い存在というわけではありませんので、使い手の理想に適うものを一緒に追求できたらと思っています。

古典を取り入れることで、使い手と先人の歴史を繋ぐこともできます。例えば、鎌倉学園中学・高等学校剣道部の手ぬぐいの書を制作した際、鎌倉学園に縁のある蘭渓道隆という鎌倉時代の禅僧の書を取り入れました。書は先人と現代人を繋ぐひとつのルーツです。この他にも、好きな歴史上の人物の書といったリクエストにもお答えできたらと考えています。またこれには、筑波大学附属図書館の大量の資料が大きな助けとなっています。

上記の目標を達成するために、現時点で取り組んでいる活動は以下の通りです。

- 垂名札の書制作

- 手ぬぐいの書制作

- 竹刀袋の書制作

- 竹刀・木刀・胴の裏への名入れ

- 道場の看板製作(書作から刻字まで)

- 花押

- 名刺

- 命名書

もしこのWebサイトをご覧になって、興味を持ってくださいましたら、お気軽にご連絡ください。

-

最近の投稿